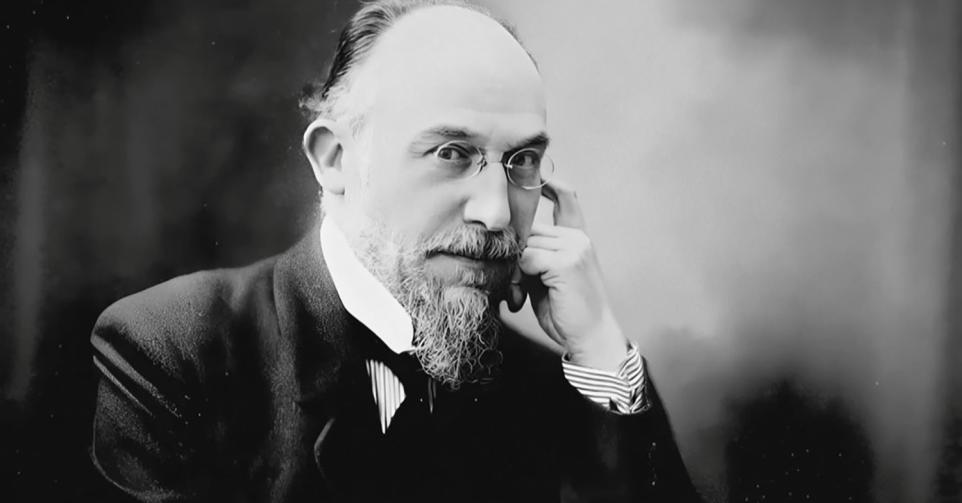

Cent ans après sa disparition, Arte fait revivre (ce dimanche à minuit) l’auteur facétieux des « Gymnopédies », dont la musique avant-gardiste se heurta aux canons de l’époque.

Au lendemain de sa mort, le 1er juillet 1925, son minuscule appartement à Arcueil, auquel Satie refusait l’accès à quiconque, est retrouvé dans un désordre indescriptible : deux pianos désaccordés empilés l’un sur l’autre, des montagnes de linge sale, des lettres non lues, des mouchoirs entassés, des dessins et partitions couverts de poussière et plus d’une dizaine de parapluies – sa passion, qu’il protégeait sous son veston en cas de pluie… Ce rebelle incompris, rongé par l’alcool et la solitude, a toujours suscité la stupéfaction ! « Simplement, mais d’une façon ingénieuse, Satie montrait le chemin », le défend son ami Maurice Ravel. Un chemin tortueux.

Minimaliste indécis

« Je suis venu au monde très jeune dans un monde très vieux », déplore-t-il. Dès l’enfance, Éric Alfred Leslie Satie ne se sent pas à sa place. Balloté entre Paris et la Normandie – il naît à Honfleur en 1866 -, il n’a que 6 ans lorsqu’il perd sa mère, écossaise. Son père se remarie avec une pianiste qui l’initie à la musique. Jugé sans talent, il est renvoyé du Conservatoire de Paris, puis réadmis six ans plus tard. C’est durant cette période qu’il compose sa première pièce pour piano, « Allegro » (1884). Mais Satie se cherche. Il quitte à nouveau le Conservatoire pour l’armée. Un supplice. Il s’expose torse nu l’hiver pour tomber malade et se fait réformer. Il préfère inventer sa propre musique minimaliste, sans les fioritures romantiques de son époque. Mais ses fameuses « Gymnopédies » (1888) et « Gnossiennes » (1890), aux harmonies épurées, déroutent…

Vexations

Pour vivre, Satie se produit à Paris, au cabaret du Chat Noir. Il y joue des mélodies frivoles qu’il qualifie de « rudes saloperies ». Ses activités mondaines lui permettent néanmoins de côtoyer des personnalités de la Belle Époque : Mallarmé, Verlaine, Maupassant, ainsi que Ravel et Debussy, ses (seuls ?) admirateurs. Mais l’artiste mal-aimé aspire à davantage de mysticisme. Il fonde sa propre église, dont il s’autoproclame grand prêtre. Étant le seul adepte, il est contraint d’abandonner. Les déceptions s’enchaînent. En 1893, il tombe fou amoureux de l’artiste peintre Suzanne Valadon, qu’il demande en mariage dès le lendemain de leur rencontre. Après cinq mois de cour acharnée, c’est la rupture. Brisé, l’esthète éconduit compose « Vexations », dont le motif, à exécuter 840 fois durant 20 heures, influencera la musique répétitive.

Humour corrosif

Changement de look. Il profite d’un héritage pour s’acheter le même costume en sept exemplaires, un pour chaque jour de la semaine. À 40 ans, le dandy au chapeau melon, faux col et parapluie, reprend le chemin de l’école pour se défaire de son image d’autodidacte. Avec Cocteau, il fonde le groupe des Six – prônant simplicité et humour – et collabore sur le ballet surréaliste « Parade », aux décors signés Picasso. Un échec qui lui vaut un procès. « Vous devriez plus songer à la forme », lui conseille Debussy. L’espiègle Satie lui répond avec ses « Trois Morceaux en forme de poire » (1903). Son ironie transparaît partout dans ses œuvres : les titres (« Sonatine bureaucratique », « Embryons desséchés »), la forme (parfois sans barres de mesure) et les annotations (« Très neuf », « Ouvrez la tête », « Imitez le corbeau »). Jusqu’à l’extrême ! Il invente une « musique d’ameublement », à ne « surtout pas écouter », jouée… pendant l’entracte. Hélas, le public ne vit pas en lui le précurseur de la musique de fond…

Cet article est paru dans le Télépro du 10/7/2025