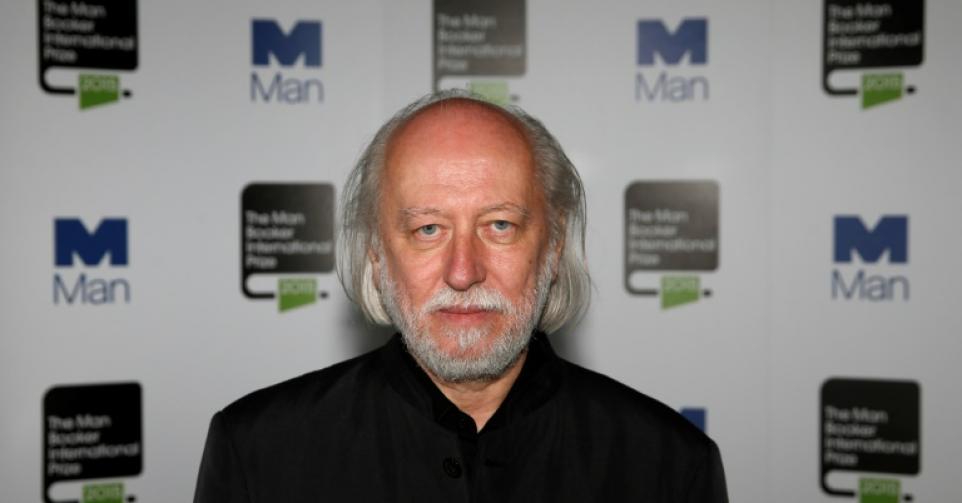

Le romancier hongrois Laszlo Krasznahorkai, lauréat jeudi à 71 ans, du Nobel de littérature, est décrit comme « un écrivain hypnotique », au style exigeant et à l’oeuvre mélancolique voire apocalyptique.

« Il vous attire jusqu’à ce que le monde qu’il évoque fasse écho et se répercute en vous, jusqu’à ce que ce soit votre propre vision de l’ordre et du chaos », déclarait à l’AFP en 2016 son traducteur en anglais, le poète George Szirtes.

Né le 5 janvier 1954 à Gyula, dans le sud-est de la Hongrie, Laszlo Krasznahorkai est surtout lu en Allemagne, où il a vécu pendant des années, et en Hongrie, où il est considéré par beaucoup comme l’un des plus importants auteurs vivants du pays.

Il est le deuxième hongrois à recevoir le Nobel de littérature après Imre Kertesz, lauréat en 2002, et décédé en mars 2016.

Difficile et exigeant, son style a été décrit par Krasznahorkai lui-même comme « la réalité examinée jusqu’à la folie ». Son penchant pour les longues phrases et les rares coupures de paragraphe ont également valu à l’écrivain d’être qualifié d' »obsessionnel ».

Explorant les thèmes de la dystopie postmoderne et de la mélancolie, son premier roman « Satantango » (1985) l’a fait connaître en Hongrie et reste son œuvre la plus renommée.

« Douloureusement beau »

Elle raconte la vie dans un village en décomposition de la Hongrie de l’ère communiste en 12 chapitres composés chacun d’un seul paragraphe et est qualifiée par M. Szirtes de « lente coulée de lave narrative ».

Le livre était destiné aux personnes qui « veulent autre chose que du divertissement… qui ont une préférence pour le douloureusement beau », a déclaré l’auteur dans une interview.

« Satantango » a fait l’objet d’un long métrage – de plus de sept heures – du même nom en 1994 par le réalisateur hongrois Bela Tarr.

Ce dernier a également porté à l’écran une adaptation du roman de 1989 de l’écrivain, « La mélancolie de la résistance », qui se déroule aussi dans un lieu désolé de l’ère communiste, dans son film « Werckmeister Harmonies », réalisé en 2000.

Comparé à l’écrivain irlandais Samuel Beckett comme au Russe Fiodor Dostoïevski, Krasznahorkai avait été qualifié de « maître hongrois contemporain de l’apocalypse, qui inspire la comparaison avec Gogol et Melville », par la critique américainne Susan Sontag.

Son roman « Guerre et guerre » (1999) a été décrit par le critique du magazine New Yorker James Wood comme « l’une des expériences les plus profondément troublantes que j’aie jamais vécues en tant que lecteur ».

Kafka et Kyoto

« J’ai eu l’impression de m’être approché aussi près que la littérature pouvait le faire de l’habitation d’une autre personne », a écrit Wood.

En 2015, Krasznahorkai a remporté le prix britannique Man Booker International pour l’ensemble de sa carrière.

Premier auteur hongrois à recevoir ce prix, il a cité l’auteur Franz Kafka, le chanteur Jimi Hendrix et la ville de Kyoto au Japon comme sources d’inspiration.

« J’espère qu’avec l’aide de ce prix, je trouverai de nouveaux lecteurs dans le monde anglophone », avait-il alors dit.

Interrogé sur les images apocalyptiques de son œuvre, il a répondu: « Peut-être suis-je un écrivain qui écrit des romans pour des lecteurs qui ont besoin de la beauté de l’enfer ».

pmu/bg/anb/oaa/thm