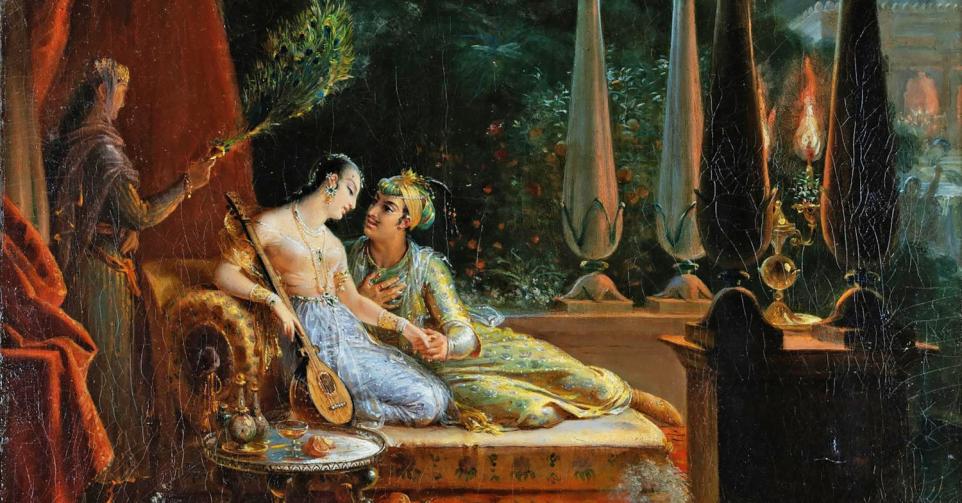

Le Festival d’Avignon se pare des couleurs de l’Orient, vendredi à 22h30 sur France 5, avec un spectacle mettant en scène la survie de Shéhérazade, héroïne des « Mille et une nuits ».

Il était une fois un sultan, nommé Shahriar, qui, pour se venger de l’infidélité de son épouse, avait décidé d’assassiner chaque matin la femme qu’il avait épousée la veille. Lorsque vint le tour de Shéhérazade, fille du vizir et excellente conteuse, il ne put se résoudre à l’occire, curieux d’entendre la suite des récits qu’elle lui contera durant mille et une nuits… Les connaissez-vous ?

1. Quelle est l’origine de ces contes ?

a. Indo-perse

b. Arabe

c. Turque

2. Qui les a écrits ?

a. Shéhérazade

b. Antoine Galland

c. Plusieurs auteurs inconnus

3. Quelle est leur structure littéraire ?

a. À tiroirs

b. En vers

c. En flash-back

4. Laquelle de ces histoires n’y apparaît pas ?

a. « Le Conte du petit Bossu »

b. « Lettres persanes »

c. « Sindbad le marin »

5. Où se déroulent la plupart des actions ?

a. Bagdad

b. Damas

c. New Delhi

6. Pourquoi Shéhérazade raconte-t-elle des histoires au sultan ?

a. Pour qu’il tombe amoureux d’elle

b. Pour sauver sa vie

c. Pour le tuer une fois endormi

7. Quelle formule magique permet à Ali Baba d’ouvrir la caverne des 40 voleurs ?

a. « Bibidi Bobidi Bou ! »

b. « Orge, tu es à moi ! »

c. « Sésame, ouvre-toi ! »

8. Dans le conte d’Aladin, quel(s) objet (s) faut-il frotter pour voir apparaître un génie ?

a. Une lampe

b. Un anneau

c. Un tapis

9. Quel pays a interdit une version du livre en 1980 pour « offense à la décence publique » ?

a. L’Iran

b. L’Égypte

c. Les États-Unis

10. Trouvez l’erreur :

a. Le calife Harun al-Rachid et son vizir Jafar (dans « Sindbad ») ont réellement existé.

b. Thierry Lhermitte et Catherine Zeta-Jones incarnent les rôles principaux des « Mille et une nuits » dans un film de 1990.

c. Parmi les créatures magiques figurent des licornes.

Réponses

1.a. Ils sont issus d’un mélange de traditions indiennes, persanes puis arabes. Les récits ont voyagé oralement et se sont enrichis au fil des siècles, passant d’abord par l’Inde et la Perse avant d’être popularisés et écrits dans le monde arabe entre le Xe siècle et le XIIIe siècle. C’est notamment la version arabe qui a été traduite en Occident.

2.c. Si Shéhérazade est bien la narratrice, on ignore le nom des auteurs de ces contes puisqu’ils sont de tradition orale. Antoine Galland, orientaliste français, est le premier à les avoir traduits de l’arabe et adaptés en français au début du XVIIIe siècle. Il y ajoute les aventures d’Aladin et d’Ali Baba après les avoir entendues de la bouche du Syrien Hanna Dyâb. Son recueil sera alors largement diffusé en Europe.

3.a. Ces récits à tiroirs, dits enchâssés ou mise en abyme, ont une structure narrative de poupées russes : une histoire en contient une autre, qui en contient une autre, etc. Ce procédé offre plusieurs niveaux de lecture entraînant le lecteur dans une spirale d’histoires sans fin.

4.b. Il s’agit du titre du roman épistolaire de Montesquieu de 1701 rassemblant la correspondance fictive échangée entre deux voyageurs persans.

5.a. Si l’histoire de Shéhérazade, qui sert de cadre à toutes les autres, se situe dans un contexte royal imaginaire, les contes se déroulent principalement à Bagdad, capitale du califat abbasside et centre culturel et commercial important, mais aussi Le Caire et autres villes du Moyen-Orient situées le long du Tigre, de l’Euphrate et du Nil, voire en Chine (ex : « Aladin »). Le tout teinté de merveilleux et d’éléments fantastiques.

6.b. Pour ne pas subir le sort réservé à toutes ses épouses, elle a l’idée de ne lui raconter qu’une partie d’une histoire, de sorte de tenir le sultan en haleine jusqu’au lendemain, nuit après nuit, jusqu’à ce qu’il renonce finalement à sa cruauté.

7.c. Son frère Cassim se retrouvera d’ailleurs piégé dans la grotte, ayant oublié la précieuse formule…

8. a et b. Dans le conte, il y a deux génies principaux (entendez : djinns) capables d’exécuter les vœux de leur maître, celui de la lampe (le plus connu) et celui de l’anneau (absent dans l’adaptation Disney).

9.b. Cependant, la justice égyptienne a rejeté la plainte. En revanche, dans l’Europe du XVIIIe siècle, les traductions françaises ont été adoucies pour convenir à la morale bourgeoise.

10.c. Point de licornes, mais des djinns, goules (démons), monstres marins et autres créatures hybrides qui interviennent tantôt pour aider, tantôt pour nuire aux héros. Les contes se teintent aussi d’éléments réels, comme le puissant calife Harun al-Rachid (766-809) qui, en réalité, fit exécuter son vizir Jafar en 803 pour corruption. Quant au film « Les Mille et une nuits » (1990) de Philippe de Broca, Catherine Zeta-Jones en Shéhérazade y fait ses premiers pas auprès de Thierry Lhermitte (le sultan) et Gérard Jugnot (le génie).

Cet article est paru dans le Télépro du 3/7/2025