Composé de 131 enluminures, « Les Très riches heures du duc de Berry », un manuscrit vieux de plus de 600 ans, apporte l’un des rares témoignages visuels du Moyen Âge. Un sujet évoqué ce jeudi à 21h05 sur France 5 avec le documentaire « Le Trésor caché du Moyen Âge » .

« Ce livre tient une grande place dans l’histoire de l’art : j’ose dire qu’il n’a pas de rival. » C’est ainsi qu’Henri d’Orléans (1822-1897), duc d’Aumale, présente, lors de son acquisition, la pièce la plus précieuse de sa collection, « Les Très riches heures du duc de Berry ». Surnommé la « Joconde » des manuscrits, il est aussi le plus secret et le plus inaccessible. Depuis le château de Chantilly (au nord de Paris) où il est conservé,un documentaire nous raconte son incroyable histoire et sa restauration.

« Les Très riches heures du duc de Berry » s’inscrit dans la grande famille des livres d’heures, soit un livre de prières destiné aux laïcs. L’ouvrage est commandé au début du XVe siècle par l’un des plus grands mécènes du Moyen Âge : Jean de Valois (1340-1416), duc de Berry. Pour réaliser les enluminures, ce prince royal, frère du roi Charles V, fait appel à trois frères prodiges, Herman, Paul et Jean de Limbourg, originaires de Nimègue (actuels Pays-Bas).

Coup du sort

Durant quatre ans, ces pionniers du réalisme flamand travaillent sans relâche sur ce qui doit devenir leur chef-d’œuvre. Mais, en 1416, terrible coup du sort : la peste emporte tour à tour les trois artistes et le duc de Berry. Durant sept décennies, d’autres enlumineurs poursuivent le travail de ce « livre-cathédrale », contenant beaucoup d’or et de très riches pigments, comme le bleu lapis-lazuli, très coûteux et compliqué à acheminer à l’époque.

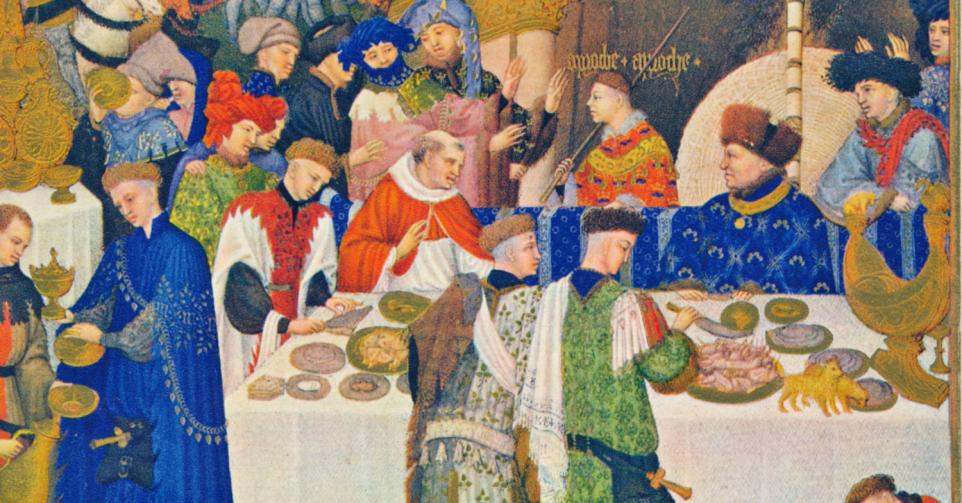

Enfin achevé, l’ouvrage, unique en son genre, ne révolutionne pas seulement l’art, il permet aussi de documenter l’époque comme jamais. Car les 131 enluminures féeriques qui le composent s’aventurent sur un terrain alors inexploré : montrer le Moyen Âge tel qu’il est vraiment. Tourner ses pages, c’est comme embarquer dans une machine à remonter le temps. Les monuments s’y dévoilent sous leur forme originelle : le Mont-Saint-Michel, Notre-Dame de Paris, le Louvre… On y découvre aussi le quotidien des Français, l’emprise de la féodalité sur la société et l’influence de la religion.

Disparition mystérieuse

Au XVIe siècle, alors que l’invention de l’imprimerie ringardise les livres d’heures, « Les Très riches heures » disparaissent mystérieusement. Durant trois siècles, elles se sont comme volatilisées. En 1856, le manuscrit réapparaît à Gênes, en Italie. C’est là qu’Henri d’Orléans, duc d’Aumale et fils du dernier roi de France Louis-Philippe, l’acquiert pour la coquette somme de 18.000 francs. À sa mort, ce collectionneur lègue son trésor à la République, à une condition : il ne devra jamais quitter son château de Chantilly !

Depuis, cette chronique, abîmée par le temps et seulement présentée au public à trois reprises (en 1956, en 2004 et jusqu’en octobre 2025), a quitté son écrin de pierre quelques semaines au début de cette année pour permettre aux scientifiques de la restaurer. Plus de six cents ans après sa création, son nom reste bien souvent méconnu. Pourtant ses images illustrent nos manuels d’histoire. Et elles sont, selon les termes d’Umberto Eco, « comme un documentaire cinématographique qui nous raconte la vie au Moyen Âge ».

Cet article est paru dans le Télépro du 11/9/2025