Ce lundi à 16h35, Arte plonge au cœur de nos océans et donne la parole aux méduses dans un envoûtant documentaire : «Méduses – Les souveraines des océans».

D’apparence fragile, les méduses sont loin d’être des victimes de la nature. Présentes depuis 560 millions d’années, ces cnidaires – leur petit nom scientifique – font partie des rares espèces à profiter des méfaits humains – surpêche, pollution, réchauffement climatique… – pour proliférer. Focus sur cette créature hors du commun.

Expansion

Elles n’ont ni cœur, ni squelette, ni cerveau, sont constituées à plus de 90 % d’eau et, pourtant, les méduses étendent leur royaume depuis quelques décennies. De la Méditerranée aux fjords norvégiens en passant par les côtes namibiennes, aucune mer n’est épargnée. En cause ? Une eau qui se réchauffe, à l’instar du reste de la planète, et qui stimule les méduses friandes de températures plus « calientes » lorsqu’il s’agit de s’adonner aux plaisirs charnels.

Drôle de gelée…

Une menace d’hégémonie qui pousse certains, dans un rapport du Giec datant de 2019, à parler d’une possible « gélification des océans ».

Si cette idée reste sujette à controverse, l’augmentation avérée des méduses dans certaines régions n’en reste pas moins un problème : elle donne à ce zooplancton gélatineux une longueur d’avance sur les autres organismes marins pour se procurer de la nourriture. « De nombreux types de méduses se nourrissent de larves et d’œufs de poissons, ce qui peut ralentir ou empêcher la reconstitution de populations déjà sous pression face à la surpêche », déplore Dmitrii Pantiukhin, doctorant au sein de l’ARJEL, groupe de recherche spécialisé dans les méduses arctiques.

Merci pour le Nobel !

Souvent mal-aimées, les méduses nous ont pourtant permis de belles avancées scientifiques. En 1913, premier fait d’arme et premier prix Nobel de médecine pour récompenser les travaux du physiologiste français, Charles Richet. En décryptant le fonctionnement du venin de cousines des méduses, ce dernier a pu comprendre en quoi consistait le choc anaphylactique. Jusqu’alors, l’on pensait que plus on s’exposait à un « mal venimeux », moins on y était sensible. C’est le contraire : le venin diminue l’immunité d’une personne déjà piquée.

Presque un siècle plus tard, en 2008, les méduses réitèrent leur exploit dans un autre domaine nobélisable, celui de la chimie. Pour obtenir le prestigieux prix, une équipe de chercheurs a employé la protéine permettant à une espèce de méduse de briller dans le noir pour mieux comprendre le fonctionnement de tumeurs ou de la maladie d’Alzheimer. En clair, une fois intégrée dans l’organisme humain, cette spécificité lumineuse de la méduse permet littéralement d’« allumer » les cellules malades et de mieux appréhender leur dynamique.

Piqûre rassasiante

Les méduses possèdent un venin généralement très urticant. Néanmoins, si elles s’attaquent aux gambettes des nageurs, c’est loin d’être par hostilité : elles piquent tout ce qui bouge dans l’espoir de se nourrir. Leurs tentacules sont composés de cellules appelées cnidocytes, pourvues d’un venin qui leur permet de paralyser leur proie pour mieux la manger.

Pas touche !

Même échouées sur le sable, les méduses peuvent encore infliger des brûlures, alors pas touche ! Et si vous êtes un jour touché par son poison, inutile de vous uriner dessus, ce remède est un mythe. Mieux vaut rincer abondamment à l’eau de mer, poser du sable sur l’endroit sensible, laisser sécher et ensuite utiliser un objet rigide, comme une carte de crédit, pour éliminer le sable et par la même occasion les cellules urticantes. Enfin, rincer une dernière fois.

Mortelles demoiselles

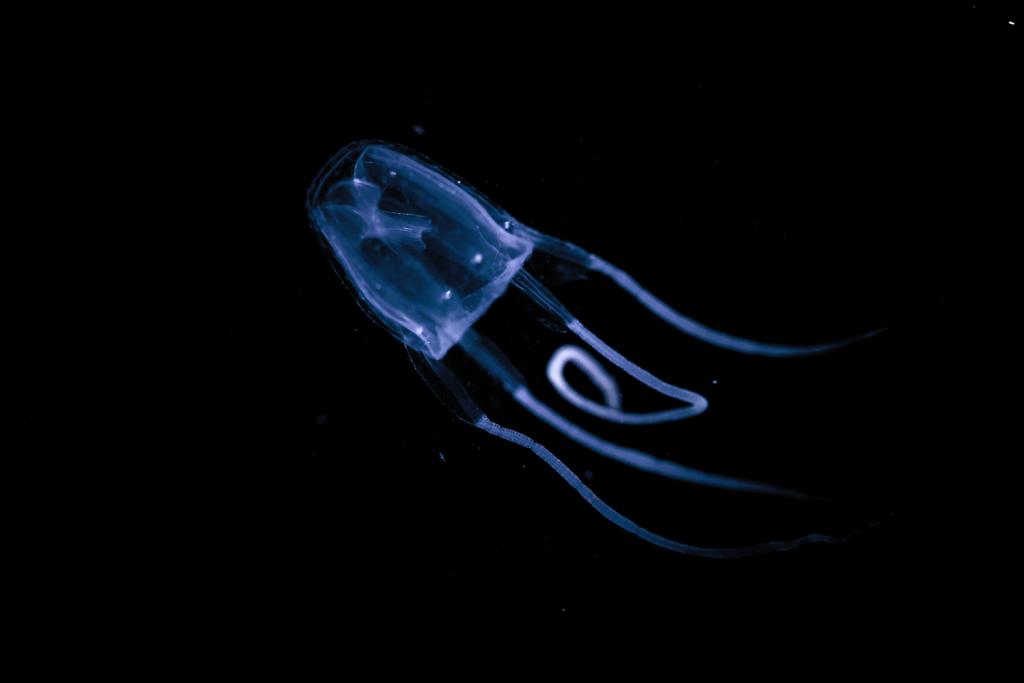

Malheureusement pour notre tranquillité d’esprit, parmi les 1.500 espèces de méduses et apparentées recensées dans le monde, certaines ne sont pas seulement urticantes, elles sont mortelles. C’est le cas de la Chironex, appelée aussi « guêpe de mer », terreur des eaux australiennes. Cette cuboméduse (son ombrelle est cubique), que l’on surnomme aussi « main de la mort », serait responsable du décès d’une soixantaine de baigneurs en un siècle.

Sa piqûre, extrêmement douloureuse, envoie des toxines qui peuvent provoquer une nécrose de la peau, attaquer le système nerveux, voire stopper le cœur en quelques minutes, entraînant bien souvent la noyade de la victime.

Laurel et Hardy

Présentes dans toutes les mers, les méduses le sont aussi sous des formes diverses et variées. Ainsi, les plus petites, les cuboméduses irukandji, ne mesurent pas plus de 2-3 cm et peuvent s’avérer mortelles. A contrario, la méduse « crinière de lion », ou Cyanea capillata, possède une ombrelle pouvant dépasser les deux mètres de diamètre et des tentacules parfois longs de trente-cinq mètres, tandis que son poids total peut atteindre plus de cent kilos.

Au menu : méduse !

Peut-être que la solution face à la présence excessive des méduses dans nos mers serait tout simplement de… les manger ! Une trentaine d’espèces, comme la Rhopilema esculentum, sont en effet comestibles et d’ores et déjà sur certaines tables asiatiques sous forme de salade, de chips ou de nouilles.

Bien que principalement aqueuses, les méduses ne sont pas dénuées d’intérêt nutritif et possèdent des acides aminés essentiels, des acides gras oméga-3 à longue chaîne ainsi que des substances anti-inflammatoires.

Cet article est paru dans le Télépro du 30/10/2025