L’évolution des espèces ne se calcule plus en milliers d’années. Face à leur environnement, certaines s’adaptent en quelques générations. Ce samedi à 22h25, Arte diffuse le documentaire «Darwin express».

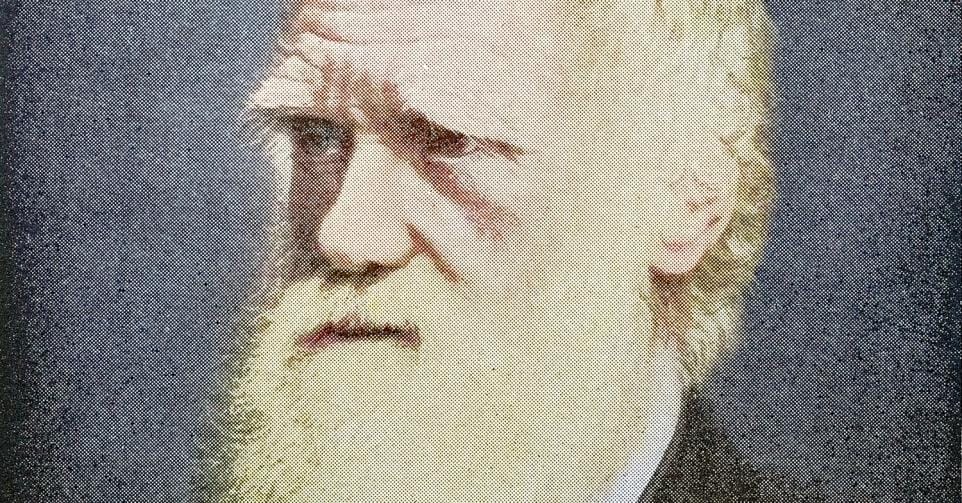

Le 19 avril 1882, Charles Darwin s’éteint à l’âge de 73 ans. Enterré à l’abbaye de Westminster, le naturaliste et paléontologue britannique laisse à l’Humanité sa théorie de l’évolution des espèces. Une théorie révolutionnaire pour l’époque : les espèces évolueraient par sélection naturelle, un processus qui contredit le récit biblique de la création divine, intentionnelle et indépendante. Comme le rappelle la magazine GEO, selon Darwin, « l’évolution peut permettre, sur des échelles de temps plus ou moins longues, l’apparition de nouvelles espèces comme la disparition d’autres ». Traduisez : l’évolution des espèces se produit sur de très longues périodes, allant de milliers à des millions d’années. S’il était au courant des progrès récents de la science, le grand homme (plus de 1m90…) se retournerait dans sa tombe.

Le chant du pinson le matin au fond des bois

Charles Darwin a 22 ans quand il embarque en 1831 sur le navire d’étude HMS Beagle. Destination : l’Amérique du Sud et l’océan Indien. L’expédition du naturaliste dure cinq ans. Sur les îles Galápagos, il observe notamment des pinsons. Les petits volatiles présentent entre eux quelques similitudes. La forme du bec, principalement, varie.

Darwin n’en prend vraiment conscience qu’à son retour. Il fait alors le lien entre ces variations morphologiques et la nourriture disponible pour les passereaux aux différents endroits observés. Ces données, et les autres, collectées durant les expéditions du Beagle, mènent le naturaliste à sa théorie sur l’évolution des espèces. Il les expose dans « L’Origine des espèces », publié en 1859. Schématiquement : les individus d’une même espèce ont des variations aléatoires. Ceux qui sont mieux adaptés à leur environnement survivent plus longtemps. Ils se reproduisent davantage et transmettent leurs caractéristiques avantageuses à leurs descendants. Pour Darwin, l’évolution des espèces s’explique par la sélection naturelle. Elle prend des millénaires. Cela, c’était au XIXe siècle. Cent soixante et quelques années plus tard, le temps a passé. Il s’est accéléré.

Darwin express

Revenons aux Galápagos et à leurs pinsons. L’année dernière, deux chercheurs de l’université du Massachusetts publient dans la revue Science leurs observations sur ces petits passereaux des îles. Elles démontrent que six années peuvent suffire à créer une nouvelle espèce d’oiseaux, pour peu que celles-ci soient accompagnées d’une grande sécheresse. Autres chercheurs, autres lieux, autres découvertes. Au Mozambique, des éléphants naissent sans défense pour échapper aux braconniers. À Porto Rico, les pattes de certains lézards s’élargissent pour mieux résister aux tempêtes qui s’intensifient…

Le documentaire diffusé ce samedi soir sur Arte s’interroge : que manquait-il au théoricien de l’évolution et de la sélection naturelle Charles Darwin pour constater que l’évolution peut se produire aussi vite ? Réponse : la découverte et le décryptage de la structure de l’ADN. La génomique (étude de l’ensemble du matériel génétique – ADN – d’un organisme) et la biologie comparative (étude de la diversité des organismes vivants en comparant leurs caractéristiques anatomiques, morphologiques, génétiques, physiologiques et comportementales) ont permis de découvrir que l’évolution rapide pouvait se produire non pas en milliers d’années, mais en quelques générations.

Dépassé Darwin ? Pas du tout. Comme le constate la plateforme Sherpas.com, des chercheurs étudient aujourd’hui comment les espèces s’adaptent aux pressions environnementales dues au réchauffement global, donnant lieu à de nouvelles solutions pour atténuer les effets négatifs. Cette dimension contemporaine de la biologie évolutive souligne combien la théorie de Darwin reste pertinente.

Cet article est paru dans le Télépro du 9/10/2025