Lundi à 0h00, Arte consacre sa soirée à l’écrivain allemand Thomas Mann (1875-1955) et ouvre les festivités avec la diffusion à 20h55 d’une adaptation du premier roman de l’auteur, « Les Buddenbrook ».

L’année 2025 est le moment tout désigné pour se replonger dans l’œuvre de Thomas Mann, figure éminente de la littérature européenne, avec une double commémoration : les 150 ans de sa naissance et les 70 de sa disparition. Portrait.

Roman familial

En 1871, quatre ans avant la naissance, le 6 juin 1875, de celui qui deviendra l’un des écrivains les plus importants de son temps, l’Empire germanique vient tout juste d’être unifié. Le jeune Thomas grandit dans cette ambiance nationaliste, précédant la Grande Guerre, au sein d’un foyer de commerçants aisés, à Lübeck, petite ville portuaire au nord de l’Allemagne. Mais, en 1891, le père de Thomas décède et, après la liquidation de l’entreprise, les Mann s’installent à Munich. Si les études de Thomas sont pour le moins calamiteuses, son talent exceptionnel pour l’écriture est vite repéré, notamment avec la nouvelle « Le Petit Monsieur Friedemann », écrite en 1898. Trois ans plus tard, il publie son premier roman dans lequel on retrouve une partie de l’histoire personnelle de Thomas. « Les Buddenbrook – Le déclin d’une famille » conte l’effondrement sur trois générations d’une riche dynastie de négociants établie à Lübeck.

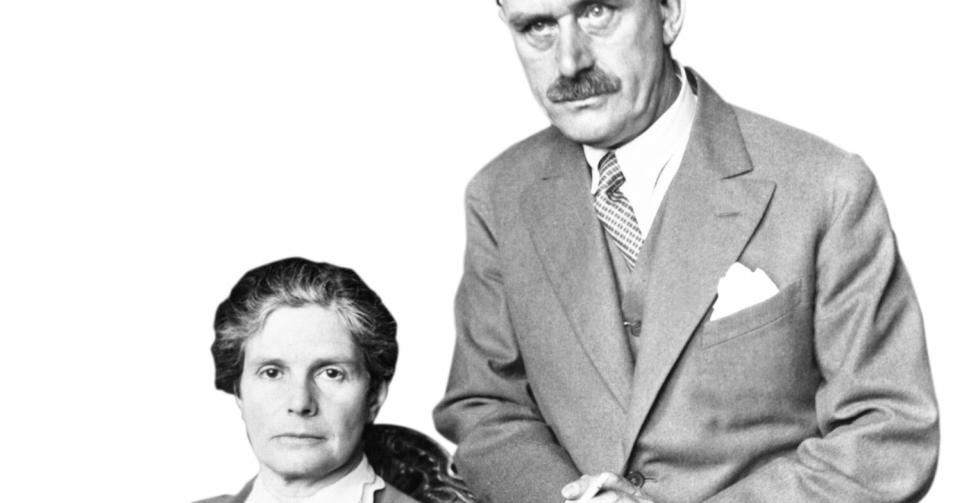

Un bon duo

Peu de temps après la publication de son premier ouvrage, Thomas rencontre Katia Pringsheim, brillante étudiante et fille d’une très riche famille d’origine juive. « Mann se sait attiré par les hommes depuis l’enfance. Mais, dans son milieu conservateur, il n’a pas d’autre option véritable que celle de » se ranger « », détaille Colm Tóibín, biographe de l’auteur allemand (« Le Magicien », chez Grasset). « Katia connaît les penchants de Thomas, mais l’épouse volontiers. Ils se soutiennent beaucoup et s’entendent très bien. Ils auront six enfants. » Après avoir publié « La Mort à Venise » (1912), qui donnera lieu à une célèbre adaptation réalisée par Visconti, et « La Montagne magique » (1924), Thomas Mann se voit auréolé du prix Nobel de littérature en 1929, alors que la crise économique fait rage et que le nazisme ne cesse de prendre de l’ampleur.

Exil forcé

En 1933, l’arrivée d’Hitler au pouvoir contraint Thomas et tous les siens à quitter l’Allemagne, direction les États-Unis. Si l‘on a longtemps fait de Mann l’un des grands opposants antinazis de l’époque, grâce, entre autres, à ses messages radiodiffusés outre-Atlantique invitant ouvertement ses compatriotes à résister aux abominations d’Hitler, le biographe Colm Tóibín nuance : « La réalité de son engagement est plus complexe. Alors que la situation politique se crispe, il se montre prudent et reste en retrait. Il faut attendre 1936 et de nombreuses pressions, notamment de son frère et de sa fille, pour qu’il se décide enfin à s’opposer publiquement à Hitler. »

Après la guerre, Thomas Mann revient en Europe, principalement en Suisse, où il meurt le 12 août 1955. « Tout au long de son œuvre, Thomas Mann a voulu exprimer la complexité de la société allemande et des sociétés européennes », analyse Jean-François Laplénie, maître de conférences en littérature sur France Culture. « C’est ce qui en fait un grand auteur allemand, mais aussi européen. »

Cet article est paru dans le Télépro du 22/5/2025