Le 24 octobre 1929, la Bourse de New York s’effondre. Ce « jeudi noir » plonge les États-Unis, puis le monde, dans la Grande Dépression. Un sujet évoqué ce samedi à 20h30 sur La Trois dans «Retour aux sources».

À l’instar du 9 novembre 1989 avec la chute du mur de Berlin ou du 11 septembre 2001 avec les attentats aux États-Unis, le 24 octobre 1929, entré dans l’Histoire comme le « jeudi noir », est l’une de ces dates qui ont changé le monde. Sujet du « Retour aux sources », la Grande Dépression qui a suivi ce krach boursier constitue, comme l’écrivait l’économiste-historien John Kenneth Galbraith, « l’événement le plus important du siècle, plus important que les deux Guerres mondiales, en tout cas pour l’Amérique ».Après les sombres années de la Grande Guerre, le monde occidental connaît une période de croissance et d’insouciance. Les années 1920 sont qualifiées de « folles » en France, de « dorées » en Grande-Bretagne et en Allemagne, et de « vrombissantes » ou « rugissantes » (« Roaring Twenties ») outre-Atlantique. Les grandes puissances européennes, qui doivent se reconstruire, se tournent vers leur allié américain, dont l’industrie tourne à plein régime.

Essor de la consommation

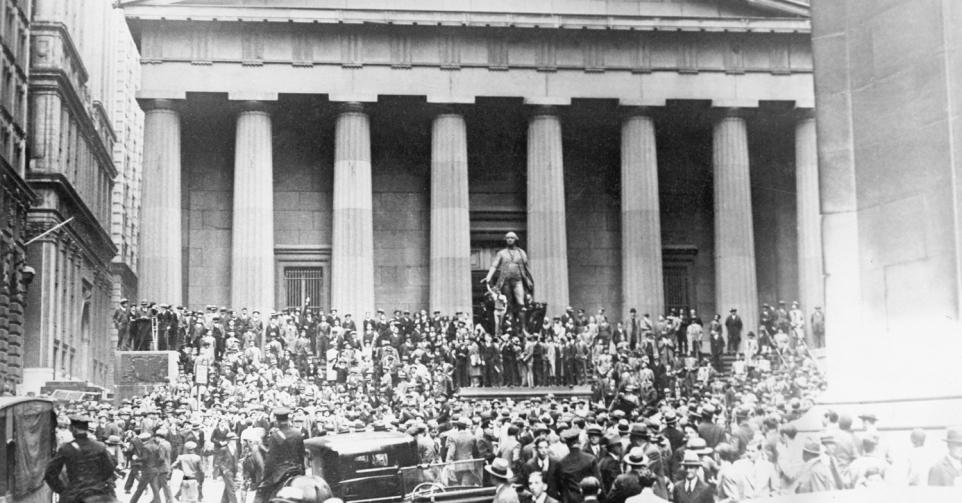

La population découvre de nouveaux produits ménagers et l’automobile. Vers la fin de la décennie, le boom économique tourne à l’euphorie générale. Rien ne laisse alors présager que le pays va sombrer dans la pire crise économique de son histoire. Dans ce climat de confiance, les marchés financiers séduisent toujours plus et toutes les couches de la société se mettent à spéculer, en recourant de façon excessive au crédit. C’est l’âge d’or de Wall Street ! Mi-octobre 1929, les premiers signes de la crise apparaissent à la Bourse de New York. Et le 24 octobre, c’est la panique : tout le monde veut vendre ses actions, mais personne n’achète. Près de treize millions de titres sont jetés sur le marché en un seul jour ! La crise est grave : les banques font faillite et l’économie réelle s’effondre. Les États-Unis plongent dans la Grande Dépression : les chômeurs se multiplient et les routes sont prises d’assaut par des milliers de « migrants », ces fermiers qui voyagent en quête de travail.

Roosevelt en sauveur

Prônant une politique protectionniste, le président américain Herbert Hoover ne saisit pas l’ampleur de la crise et son entêtement à prétendre que « la prospérité est au coin de la rue » le décrédibilise. La réponse à cette crise sans précédent viendra de son successeur, Franklin D. Roosevelt, élu en 1932, qui propose une politique interventionniste, via son « New Deal » : plan de sauvetage des banques, grands travaux publics, relance de l’agriculture…

Toutefois, le mal est fait et « la crise affecte le reste du monde par ricochets », écrit André Larané sur Herodote.net. « Des pays comme le Brésil ou l’Argentine voient la montée de partis populistes et autoritaires. Plus grave : en Allemagne, la crise, qui frappe en premier lieu les classes moyennes, favorise la remontée électorale du parti nazi. Son leader, Adolf Hitler, voyait son étoile pâlir en 1929. Trois ans plus tard, alors que le pays compte un maximum de six millions de chômeurs, les élections amènent 230 députés nazis au Reichstag et font de son parti le principal d’Allemagne ! » Avec les conséquences que l’on connaît… Et c’est justement avec la fin de la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis retrouveront enfin leur prospérité et que les pays occidentaux entreront dans les Trente Glorieuses…

Cet article est paru dans le Télépro du 22/5/2025