À la recherche de justice et de reconnaissance de leurs droits, en quête de paix, de plus de respect pour elles-mêmes ou pour la planète, elles militent et se mobilisent depuis des siècles. Ce mardi à 23h10, La Trois diffuse «Sœurs de combat».

Hier elles s’appelaient Olympe de Gouges ou Angela Davis, aujourd’hui Greta Thunberg ou Malala Yousafzai. Dans un milieu militant longtemps réservé aux hommes, les femmes donnent de la voix.

Olympe de Gouges : la première… ou pas

S’il fallait n’en désigner qu’une, Olympe de Gouges pourrait poser sa candidature pour le titre de « première militante de l’histoire ». Le 5 septembre 1791, elle publie sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Arrêtée le 3 novembre 1793, elle est guillotinée.

Bonarov/Wikipedia

« Olympe de Gouges est devenue un mythe, celui d’une des premières féministes qui aurait payé son engagement de sa vie », écrit l’historien Michel Faucheux dans la biographie qu’il lui consacre. Sa fin tragique serait toutefois davantage due à ses positions politiques, en désaccord avec celles des révolutionnaires Marat et Robespierre.

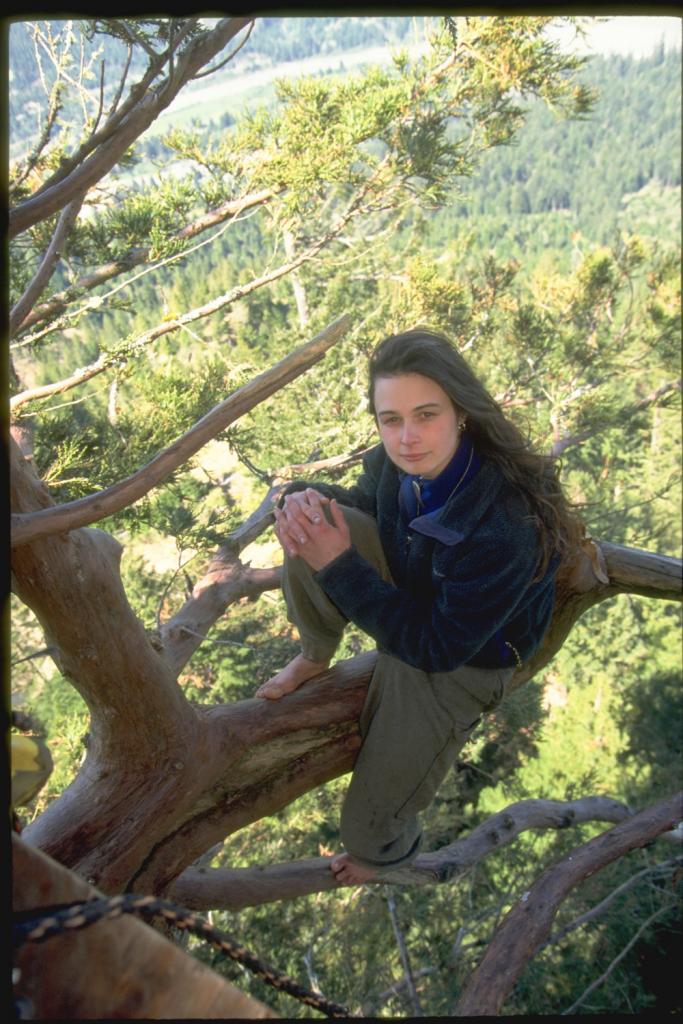

Julia Butterfly Hill : la plus (haut) perchée

En 1997, Julia Lorraine Hill a 23 ans. Pour empêcher l’abattage d’un séquoia millénaire à Redwood, dans le nord de la Californie, la militante écologiste américaine choisit de s’installer sur l’arbre géant pour le protéger des bûcherons, lui, la forêt dont il fait partie et les communautés vivant aux alentours.

Sygma via Getty Images

Surnommée « Butterfly », elle s’accroche à sa plateforme malgré les tempêtes, le harcèlement des hélicoptères, le siège des agents de sécurité… pendant plus de deux ans. Elle est aussi le point de départ du reportage « Sœurs de combat », diffusé ce mardi sur La Trois.

Greta Thunberg : la plus jeune

« Je veux que vous agissiez comme si votre maison était en feu, parce qu’elle l’est ». La voix de celle qui vient de prononcer ces mots vibre-t-elle d’émotion ou de colère ? En tout cas, pas de peur face au parterre de personnalités auxquelles elle s’adresse pour le sommet de l’ONU sur l’urgence climatique, ce 23 septembre 2019 à New York. Elle a 16 ans à peine.

Getty Images

Un an plus tôt, le 20 août 2018, la Suédoise Greta Thunberg entamait sa « grève de l’école pour le climat » devant le Parlement suédois. Dans la foulée, elle faisait sa première apparition en public lors de la COP24, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, pour dénoncer l’inaction des dirigeants. Ses idées font tache d’huile. À 22 ans, elle est le symbole d’une génération qui se mobilise et rêve de jours meilleurs pour la planète.

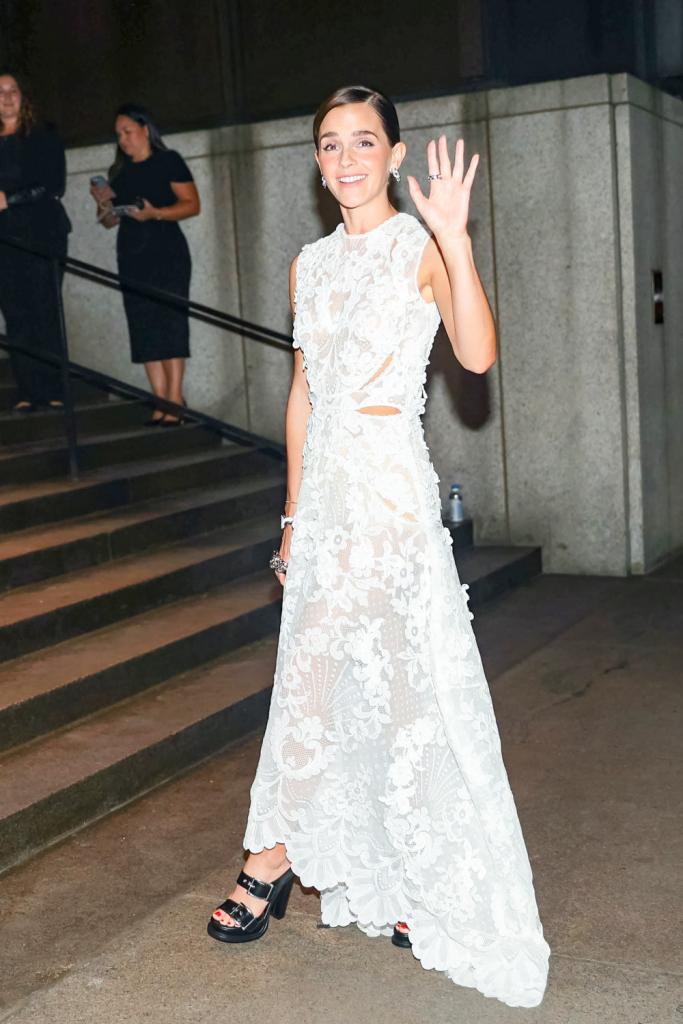

Les plus stars..

À défaut d’être des militantes « à temps plein », actrices, chanteuses, Premières dames et écrivaines mettent leur notoriété au service de causes à défendre : Emma Watson pour l’égalité des sexes, Beyoncé pour l’émancipation des femmes et contre les inégalités raciales, Michelle Obama pour la lutte contre l’obésité, pour les droits des personnes LGBT ou l’éducation des jeunes filles dans le monde.

Getty Images

Sont aussi des porte-étendards : Brigitte Bardot (droits des animaux), Jane Fonda (Black Lives Matter, crise environnementale…), Nathalie Portman (contre le harcèlement sexuel), Miley Cirus (contre l’exclusion), Taylor Swift (féminisme, droits LGBTQIA+) ou Rihanna (éducation et justice climatique). La liste des célébrités militantes est longue.

Malala Yousafzai : la plus nobelisée

En décembre 2014, Malala Yousafzai devient la plus jeune lauréate du prix Nobel de la Paix. Par ce geste fort, le jury suédois décide d’honorer l’activisme de la Pakistanaise de 17 ans en faveur de l’éducation des filles.

Getty Images

Dès l’âge de 11 ans, Malala écrit un blog sur l’intensification des activités militaires dans sa ville natale et sur ses craintes que son école ne soit la cible d’une attaque. En 2012, alors qu’elle rentre des cours avec des amis, elle est agressée par des talibans armés. Blessée par balles, elle survit. Malala devient alors une icône internationale de la lutte pour le droit à l’éducation, en particulier pour les filles.

Cet article est paru dans le Télépro du 17/7/2025