À travers le quotidien des journalistes venus raconter l’indicible, Alfred de Montesquiou, ancien reporter de guerre, éclaire le procès de Nuremberg sous un jour inédit.

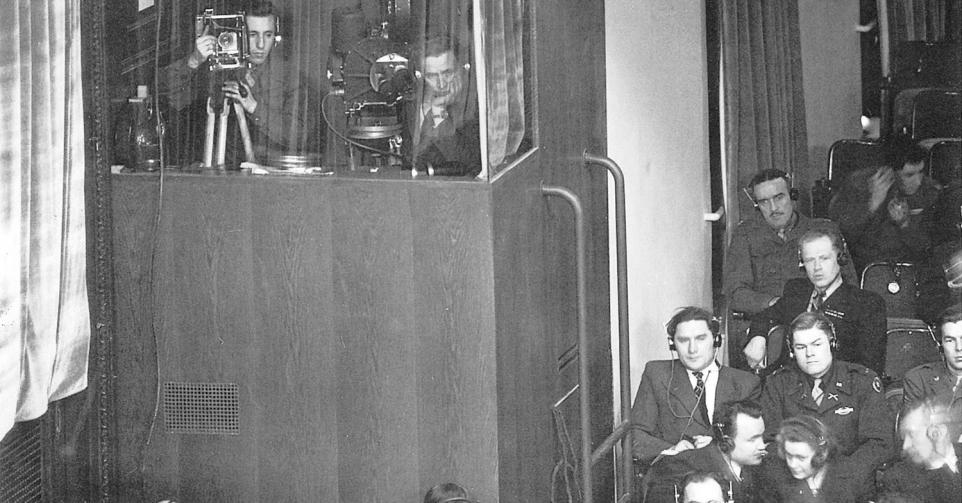

À Nuremberg, la fine fleur des journalistes et des écrivains ont vécu des mois (de novembre 1945 à octobre 1946) dans le même château pour témoigner de l’horreur des crimes nazis. Un documentaire d’Alfred de Montesquiou, diffusé samedi à 20h35 sur La Trois et mardi à 21h sur Arte, offre un éclairage nouveau sur le « procès du siècle ».

Alfred de Montesquiou, pourquoi parler de Nuremberg et axer votre film sur le quotidien des journalistes réunis au château de Faber-Castell ?

Jamais encore cet angle n’avait été traité et je souhaitais proposer une histoire immersive, entre la grande histoire de ce procès fondateur, et la « petite » : la vie des centaines de journalistes, écrivains, photographes, cinéastes présents sur place, réunis dans ce château pour raconter l’horreur et cet événement hors norme. Avant d’être documentariste, j’étais reporter de guerre, et j’ai été marqué au fer rouge par mon premier terrain, le Darfour. Un génocide, dans toute sa barbarie, son irrationalité. J’en ai tiré la conclusion que la justice internationale reste la seule arme dont dispose la civilisation face à ces crimes. Or, Nuremberg en est à l’origine.

Votre film montre la difficulté de mettre en place un tel procès…

Nuremberg témoigne d’une tension permanente entre un idéal et la dure réalité. Il y a les antagonismes entre Alliés, les rapports à la justice, radicalement éloignés les uns des autres, des juges américains, européens et soviétiques, et un Staline furieux du déroulé du procès. La logistique non plus n’a rien d’évident : comment garantir la sécurité des prisonniers ? Où loger les journalistes ? Comment nourrir tout ce monde alors que la guerre vient de s’achever ?

Votre film offre des moments bouleversants comme cette archive des camps de concentration, commentée par un article de Joseph Kessel, publié dans Paris-Soir. En quoi cela change-t-il le cours du procès ?

Jusqu’alors, on parlait de crimes de masse, de déportations et le procès patinait. Mais avec la diffusion de ce film, tourné par des soldats britanniques et américains lors de l’ouverture des camps, il bascule, et entraîne avec lui l’histoire du XXe siècle. C’est l’instant précis de la découverte visuelle de ce qu’on appellera l’Holocauste, puis la Shoah. Or, que voit-on dans le documentaire ? Des images terribles des camps, mais aussi celles des dignitaires nazis, sur le banc des accusés, regardant l’horreur dont ils sont les architectes, en direct, avec la description extraordinaire de Kessel, présent dans la salle. Tout cela démultiplie les émotions. Le comédien qui a lu le texte a fini en larmes.

Entretien : Raphaël Badache

Cet article est paru dans le Télépro du 13/11/2025