Mardi à 20h55, dans un passionnant récit historique intitulé «Le Sucre, pour la douceur et pour le pire», Arte nous brosse le portrait peu flatteur d’un produit devenu ultracommun dans notre alimentation : le sucre.

Présent à l’état brut dans la plupart de nos placards et distillé dans une grande partie de notre alimentation, le sucre est devenu un véritable fléau pour la santé à l’échelle mondiale. En plus de son impact néfaste sur notre corps, l’origine colonialiste de la culture sucrière et ses effets désastreux sur l’environnement sont loin de redorer l’image de l’or blanc. Récit.

Riches sans dents

Connu dans le monde arabe dès le VIIIe siècle, le sucre commence peu à peu à intégrer l’Europe vers la fin du XIe siècle, notamment par le biais des croisés revenus d’Orient. Rare et cher, donc réservé aux élites, ce mystérieux ingrédient est d’abord utilisé à des fins médicinales. Les apothicaires le prescrivent pour adoucir les maux d’estomac ou soigner un rhume. Le remède est ensuite détourné par les maisons royales et autres hauts dignitaires pour afficher leur richesse. Non seulement confitures et pâtes de fruits deviennent le must du chic, mais l’on pousse le faste en confectionnant des statues en sucre ou en le saupoudrant sur des préparations normalement salées. C’est ainsi que toutes les monarchies européennes frôlent rapidement l’épidémie de caries, à l’instar du Roi-Soleil édenté depuis l’âge de 40 ans. « À l’époque, sur n’importe quel tableau montrant des gens riches, on dissimule avec soin les dents du modèle… parce qu’elles sont manquantes ou pourries », indique l’historien James Walvin dans son ouvrage « Histoire du sucre, histoire du monde ».

Du sucre sur les mains

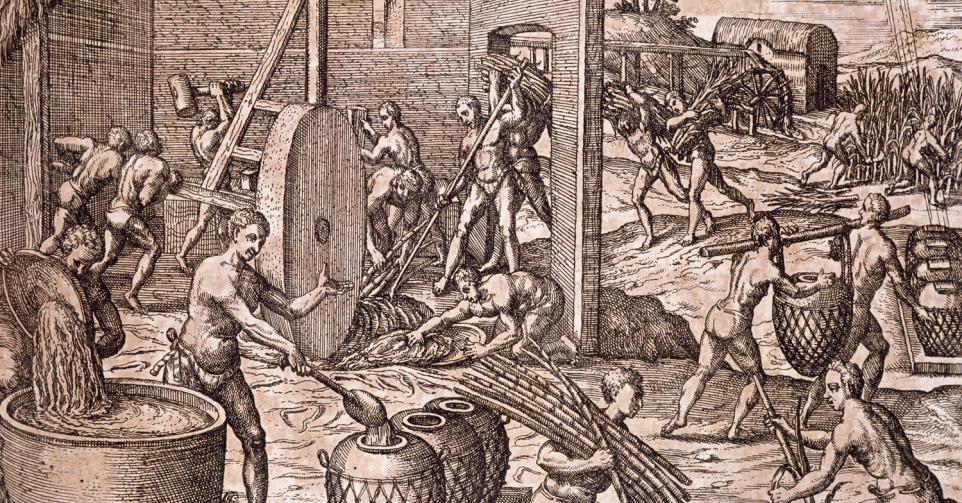

Dès le XVe siècle, de l’île de Madère au Brésil, les colons exploitent, dans un premier temps, les populations locales pour raffiner la canne à sucre à grande échelle. Mais la main d’œuvre vient rapidement à manquer tant le Vieux Continent est gourmand. Qu’à cela ne tienne, les planteurs de sucre, soit les grandes puissances européennes, rasent des kilomètres de forêts primaires et arrachent à leurs pays hommes, femmes et enfants venus de toute l’Afrique. Parmi ceux qui survivent au voyage épouvantable, sur près de douze millions d’Africains déportés entre le XVIe et XIXe siècle, six millions seront dévoués aux plantations sucrières. Une fois sur place, les conditions de travail des esclaves, évidemment cauchemardesques, ne tarderont pas à être connues des continentaux, notamment grâce aux mots de Voltaire dans « Candide », publié en 1759. « Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. »

Drogue dure

À la fin du XVIIIe siècle, l’Europe est « droguée » aux sucreries. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En Angleterre, la consommation annuelle passe de moins de 2 kg par personne en 1700, à 8 kg un siècle plus tard.

Le plus fou dans cette histoire ? Physiologiquement, le sucre ne nous sert pratiquement à rien, pire, il nous rend malade. Tandis que certains rares médecins s’inquiètent de ses méfaits dès le début du XVIIe siècle, il faudra attendre le XXe siècle pour que des voix s’élèvent réellement contre la denrée et les géants du secteur, qui usent de tous les moyens pour riposter. « Pendant cinquante ans, les intérêts sucriers ont subventionnétoutes les recherches destinées à mettre en cause ou à relativiser la réalité de l’impact du sucre sur l’obésité », déplore James Walvin.

Si nous avons désormais pleinement conscience des conséquences du sucre sur notre bien-être, son épopée est loin d’être terminée. Au début du mois de septembre, l’Unicef a annoncé que, pour la première fois, « l’obésité devançait l’insuffisance pondérale pour devenir, cette année, la forme la plus répandue de malnutrition, touchant 188 millions d’enfants et adolescents. Le rapport tient à souligner que l’alimentation des enfants n’est plus façonnée par des choix personnels, mais par des environnements alimentaires néfastes qui privilégient des aliments ultratransformés, notamment riches en sucres. »

Cet article est paru dans le Télépro du 2/10/2025